今日は、環微でクリスマス会を開きました。みんなでケーキを食べてから、プレゼント交換会。今年は、カラオケマイクをゲットしました!追いコンはカラオケ大会ですかね?そして、小池先生、ケーキごちそうさまです!

今日は、環微でクリスマス会を開きました。みんなでケーキを食べてから、プレゼント交換会。今年は、カラオケマイクをゲットしました!追いコンはカラオケ大会ですかね?そして、小池先生、ケーキごちそうさまです!

森林総合研究所・森林昆虫研究領域長の佐藤さんが、当ラボにて感染実験を実施するため来帯されました。佐藤さんは、私と同じ昆虫寄生菌を扱われておられますが、手法やアプローチが異なるため大変勉強になります。また、教員・学生を対象に「マツノマダラカミキリ殺虫性ボーベリア製剤バイオリサマダラの歴史」のタイトルでセミナーを開催していただきました。松枯れを引き起こすマツノザイセンチュウを媒介するマツノマダラカミキリの微生物防除資材開発と普及に関するご講演でしたが、当ラボの興味の中心である「ベクターコントロール」のお話でもあるので大変興味深かったです。今回は多くの学部2年生が参加してくれたのも嬉しかったですね。

先々週になりますが、AKTゼミの忘年会を実施しました!例年通り、飲み会→ボーリング→カラオケというコースで盛り上がりました。3ラボ、ボーリング対決で相内研は2位。ボーリングが先なら、1位を狙えるような気がします。

ワークショップ終了後すぐに、今度はこちらからUW-Madisonを訪問しました。目的は、植物病理学科のRakotondrafara先生との共同研究の実施と、新たな共同研究の可能性を探ること、植物病理学科でのセミナーの開催です。

一足先にマディソン入りしていた三上くんは、新たな実験手法を学ぶと共に、滞在2週間で実験系を組み立て、データを取るところまで達成してくれました。これは、今後実験を進めていく中で鍵となる技術となることでしょう。新たな共同研究では、これまでの我々の興味に近い研究者や、異なる植物を対象とした新たな研究テーマ、蚊の防除研究を行なっている獣医学部の先生など、様々な人々と会いディスカッションを行いました。学科のセミナーでは、感染症媒介蚊の行動制御の話から、植物ウイルス媒介昆虫の行動制御の話をさせて頂きましたが、バシバシ鋭い質問が飛んでくる刺激的なセミナーでした。私は10日間の滞在でしたが、大変有意義かつ更なるコラボが期待できる滞在となりました。

11月3日に本学とUW-Madisonの共同研究・教育に関するワークショップを開催しました。これまで我々が2年半で達成してきた成果の報告と、次の2年半で何を取り組むのかについて議論しました。クロージングセッションでは、様々なコラボのアイディアが提案され、今後も益々両校の交流は活発になっていくものと期待されます。

今回、UWから8名の先生方が参加されましたが、私の共同研究者でもあるパルタ先生とクレイトン先生も弾丸旅行で参加され、その間に共同研究打ち合わせに特別セミナーの開催と大忙しでした。

10月26日は相内研の新歓でした。新たに加入した3年生2名と、韓国からの留学生のイジュノ歓迎に加えて、就職祝い、快気祝いなどなどまとめてお祝いです。11月頭には、環微の新歓があありましたが、なぜかこの本新歓の幹事は3年生(私が学生の頃から続いています)。「今日は私たちの新歓に

お集まりいただきありがとうございます」というパラドックスが生じます。しかも、3年生がレセプションを披露するという。。今年のレセプションはなかなかのものでした(もうちょっと長く見たかった)。

ブログの更新が滞っていたので、秋のラボアクティビティを順次アップしていきたいと思います。10月19日は、秋の草翠杯でした。環微チームが優勝して3連覇を達成しました!決勝で教員チームと当たったのですが、最終回に逆転されるという。。。。今回から採用された50歳以上2名で1点加点ルールのお陰で、教員チームは決勝まで進めました。

先日、第13回昆虫病理研究会シンポジウムで学生優秀発表賞を受賞した学部4年生の畑中くんと、修士1年の石倉さんの記事が十勝毎日新聞に掲載されました。

昆虫病理研究会シンポジウムは、1994年から始まり、2年に1度リトリート形式で昆虫病理学に関する研究成果を報告する場として26年にわたり続く学会です。今回の発表では研究内容の独創性や質疑応答への対応などが高く評価され、学部の部で4年生の畑中さんが、修士の部で1年生の石倉さんが受賞者に選ばれました。

畑中くんの演題は「病原力の異なるBeauveria bassiana 2系統を用いたハマダラカ体内での感染動態の比較」で、病原力の異なる昆虫寄生菌のハマダラカ体内での感染動態を観察し、宿主免疫反応の打破の如何によって病原力に差が生じることを明らかにしました。今後はこの差を詳細に解析することにより、宿主の免疫を掻い潜る昆虫寄生菌の新たな殺虫メカニズムの解明が期待されます。また、石倉さんの演題は「タバココナジラミ卵の成熟度合が昆虫寄生菌Lecanicillium spp.の感染に与える影響」で、これまで昆虫寄生菌のLecanicillium属菌がコナジラミ卵に感染して殺卵することを明らかにしてきましたが、オンシツコナジラミ とタバココナジラミ間で感染性が異なる現象が見られました。そこで、タバココナジラミ卵の成熟度合と菌の感染性を比較したところ、未成熟卵は成熟卵に比べて菌の感染を受けやすいことを明らかにしました。これらの研究によって、特にコナジラミ卵を標的に昆虫寄生菌を施用する際は、予防的防除技術が有効である可能性が示されました。

富士吉田市で開かれた第13回昆虫病理研究会シンポジウムに参加してきました。今回は、相内がシンポジウムⅡ〜微生物防除の最前線で「昆虫寄生菌による感染症ベクターの行動制御」のタイトルで公演し、学生4名がポスター発表をしました。タイトルは、「タバココナジラミ卵の成熟度合が昆虫寄生菌Lecanicillium spp.の感染に与える影響(石倉)」、「昆虫寄生菌感染ワタアブラムシのEPGによる吸汁行動解析(細矢)」、「病原力の異なるBeauveria bassiana2系統を用いたハマダラカ体内での感染動態の比較(畑中)」、「Beauveria bassianas.l.二次代謝産物の致死性因子の性状(松崎)」となっております。また、大変光栄なことに、畑中くんが学部生の部で、石倉さんが修士の部で学生優秀発表賞を受賞しました!!!これまでの頑張りと研究成果が評価されて嬉しいです。

このシンポジウムは2年おきに開催されていて、今年で26年目になります。私は学生の頃に第6回に参加してから毎回参加させていただいております。当シンポジウムはリトリート形式で、日中は講演を聞き、夜は教員・学生入り混じって膝を突き合わせてディスカッションできる、素晴らしい研究会です。今回も、明け方まで。。。

2年生の環境保全型農畜産実習では、第2ひまわり幼稚園の園児たちとトウモロコシを栽培しています。今日は、園児たちが播種したトウモロコシを収穫しました。収穫したトウモロコシを丸かじりして楽しんでもらえたようです。2/3を収穫して19コンテナ分取れました。天候不順などにより生育が心配されましたが、型もよく十分園児に行き渡る量が取れて良かったです。本実習恒例のトウモロコシの妖精、トウモロコッシーはちょっと遅刻してしまいましたが、園児たちに大人気でした(笑)

岩見沢農業高校SSHで今年も講演会を開いていただきました。初日は1年性対象のIPMに関する講演。今年度は、4年生の畑中君に研究とキャンパスライフに関する紹介をしてもらいました。2日目は、2、3年生対象の圃場試験結果のデータ解析と解釈、ネギハモグリバエの天敵寄生蜂に関する公演でした。彼らは毎年タマネギに発生するネギアザミウマ の発生消長を観測していて、今年で5年目になります。また、ハモグリバエの捕獲・羽化試験では、ハモグリの羽化だけでなく、寄生蜂の羽化にも成功しました。この手法を使って、面白い研究ができそうです。

国際教育アドバンストモデルの学生が履修する海外実習の引率でフィリピンへ行ってきました。当実習では、フィリピンの稲作と酪農を中心に現地での生産様式や伝統的技術、新たな取り組みについて学び、最終日に滞在中に学んだことと事前学習によって得た情報を元にフィリピン大学の教員・学生の前で英語でプレゼンテーションをするという内容になっています。今回は、JICAフィリピン事務所から始まり、乳牛の酪農家、フィリピン水牛研究所、フィリピン稲研究所、ヌエバビズカヤ農業試験場、世界遺産であるバナウエの棚田で伝統的稲作を実践する稲作農家、中央ルソン州大学、フィリピン大学ロスバニオス校と11日間、みっちりの旅程でした。

東南アジアが初めてであった私からすると、同じ途上国とは言え、アフリカとは発展程度が全く異なっており、洗練されている印象を持ちました。また、特に稲作に関しては、伝統的な手法と近代的な手法が合間って、フィリピン独自の栽培技術が確立されているようにも感じました。

最終日のプレゼンテーションでは、学生たちは緊張の面持ちでしたが、しっかりと発表をやり遂げ10日間の成果を見せてくれました。

第一回となるUW Study Abroadプログラムが始まりました。ウィスコンシン大学マディソン校から夏休み中の学生の短期留学を受け入れ、十勝・北海道・日本の農業だけでなく地理や環境、生態などについて学んでもらいます。また、本学の学生もサマージョイントプログラムとして当コースに参加し、UWの学生と寝食を共にしながら英語の講義を受け、コミュニケーションスキルを養うという大変特色のあるプログラムとなっています。昨日は、学生・教員が一堂に会してのオリエンテーションから、ウェルカムBBQパーティーでした。当ラボからも修士2年の三上くんと修士1年の松本くんが参加しています。

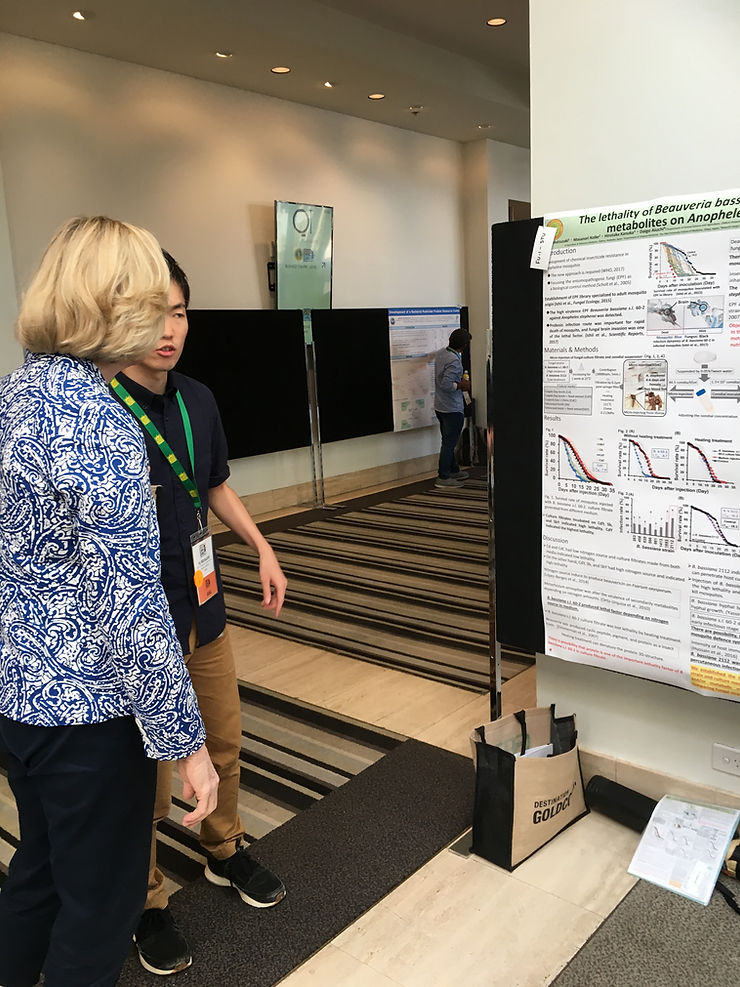

8月12日から16日にかけてオーストラリアのゴールドコーストにて開催された、第51回国際無脊椎動物病理学会に参加し、これまでの研究成果を発表しました。世界各国から300名の昆虫病理学者が集まり、3年ぶりの参加となる私にとってはホームに帰ってきた感がありました。当ラボからは、博士1年の松崎くんが発表し、昆虫寄生菌の二次代謝産物がハマダラカに対して致死性を示すことを報告しました。初の海外旅行で国際学会デビューだった松崎くんでしたが、多くの方々に質問していただき、堂々としたいい発表でした。来年はスペインのバレンシアでIOBC(国際生物防除機構)との共催となるので、是非とも新たな知見を得て発表したいと思います。

東京慈恵会医科大学熱帯医学講座の嘉糠教授が来学され、共同研究の打ち合わせを行いました。双方の最新の知見を紹介し合い、今後の方向性について話し合いました。次々と湧いてくる研究テーマを整理する意味でも、いいタイミングで直接ディスカッションできてよかったです。まずは地道に足場を固める時期であることを再認識。